Panorama des parcours utilisateurs de gestion des données après la mort

Rédigé par Alixe Peraldi (designer) et Audrey Pety (designer)

-

15 October 2025Pour le cahier IP n°10 « Nos données après nous », le LINC a analysé l’expérience utilisateur (UX) de grands services numériques afin de comprendre les possibilités données aux personnes pour le paramétrage des données post mortem.

Le Règlement général à la protection des données (RGPD) européen ne s’applique qu’aux données des vivants, mais les Etats membres de l’Union européenne peuvent prévoir des lois nationales. Dans ce contexte, l’appréhension de la question des données post mortem par les services numériques ne répond pas à un cadre juridique strict et harmonisé sur le territoire européen, laissant chaque acteur opérer ses choix notamment quant au design des interfaces. Il en résulte un paysage d’approches assez diversifié d’un service numérique à un autre, dont le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL a dressé un état de l’art – non exhaustif, mais représentatif – de pratiques actuelles.

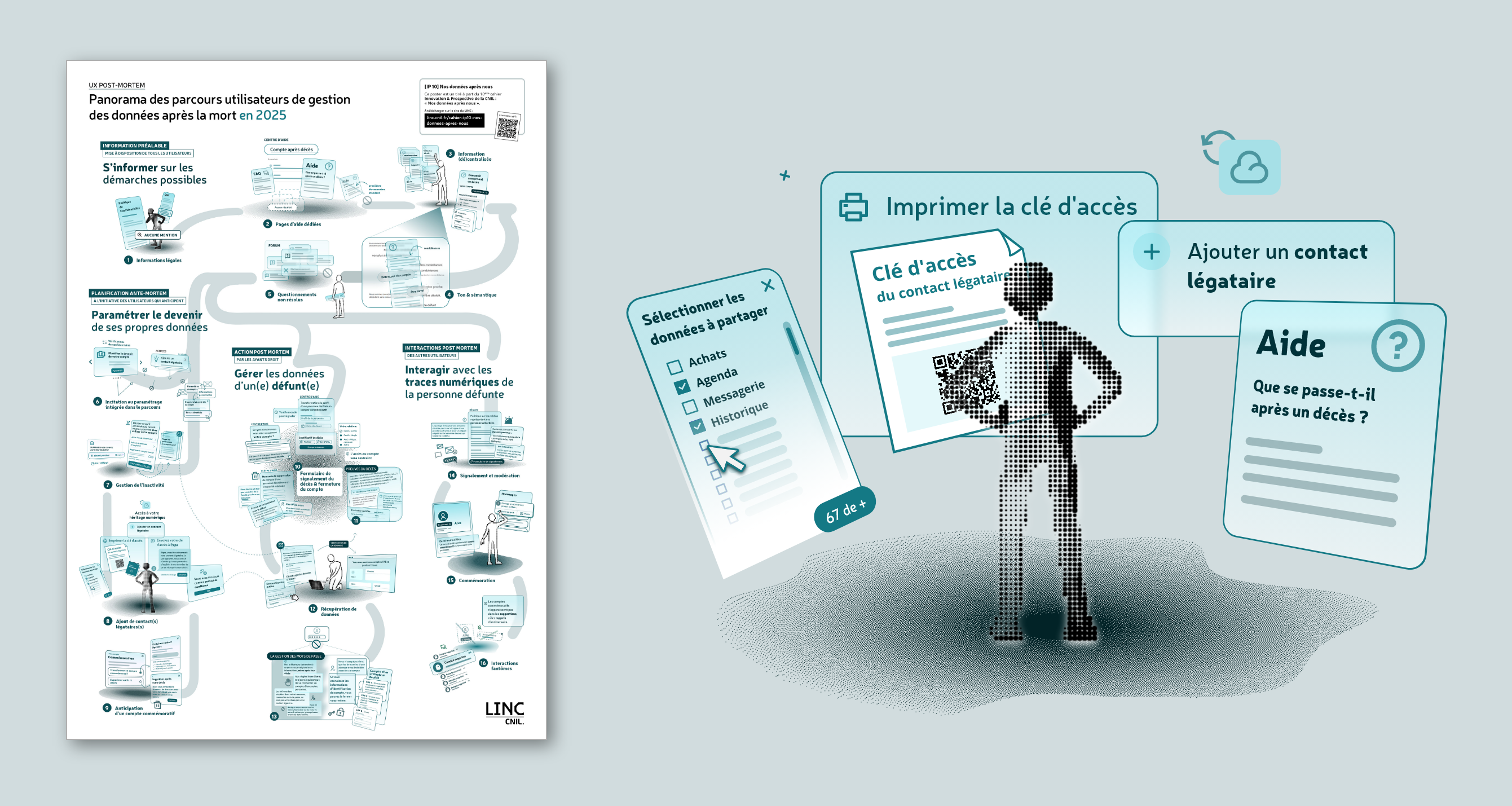

Les détails de cette analyse sont présentés dans le cahier IP10, Nos données après nous, à la partie 3 « Quelle expérience utilisateur de la mort numérique en 2025 ? » ; nous détaillons ci-dessous la méthodologie appliquée, et mettons à disposition un poster représentant ce panorama.

« Rétro-design » de trois parcours utilisateurs types

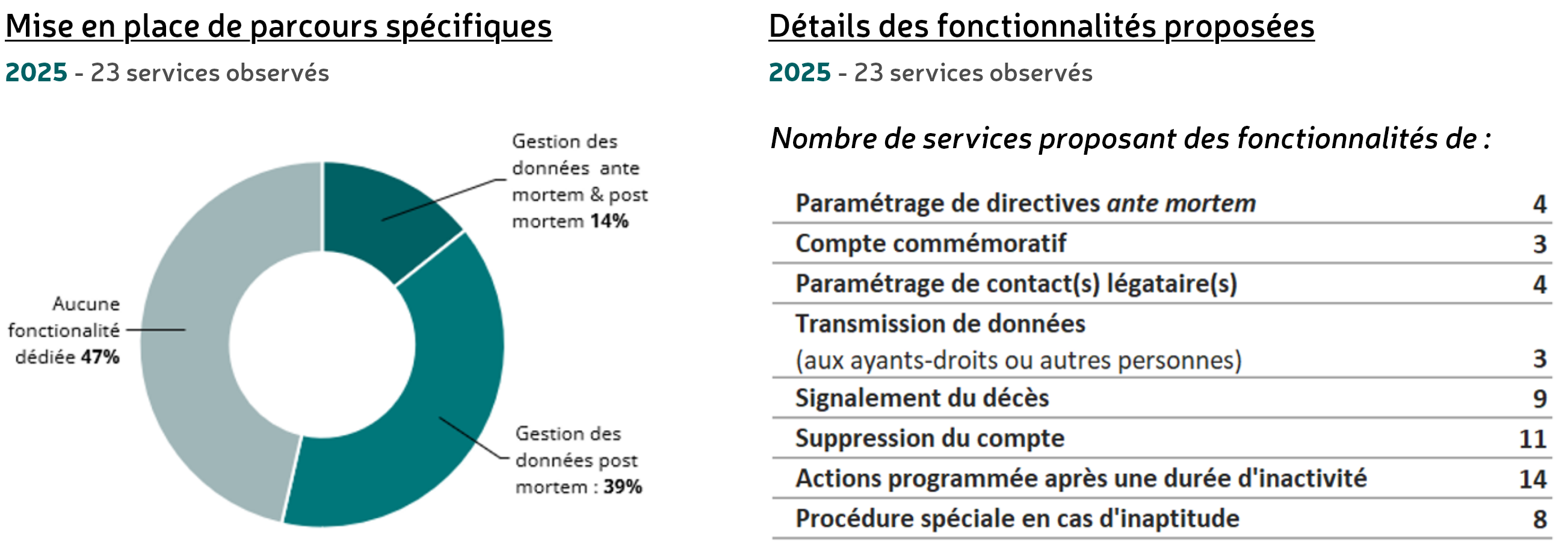

Dans la continuité de ses travaux sur le design des interfaces, le LINC a observé l’expérience utilisateur post mortem (ou UX post mortem), en analysant les parcours proposés par vingt grands services numériques à leurs utilisateurs pour gérer les données post mortem (les leurs ou celles de proches décédés) : modalités d’accès à l’information, sémantique et tonalité du contenu, types d’interaction avec les utilisateurs au cours des démarches ou d’assistance proposées, design graphique et contenus multimédias...

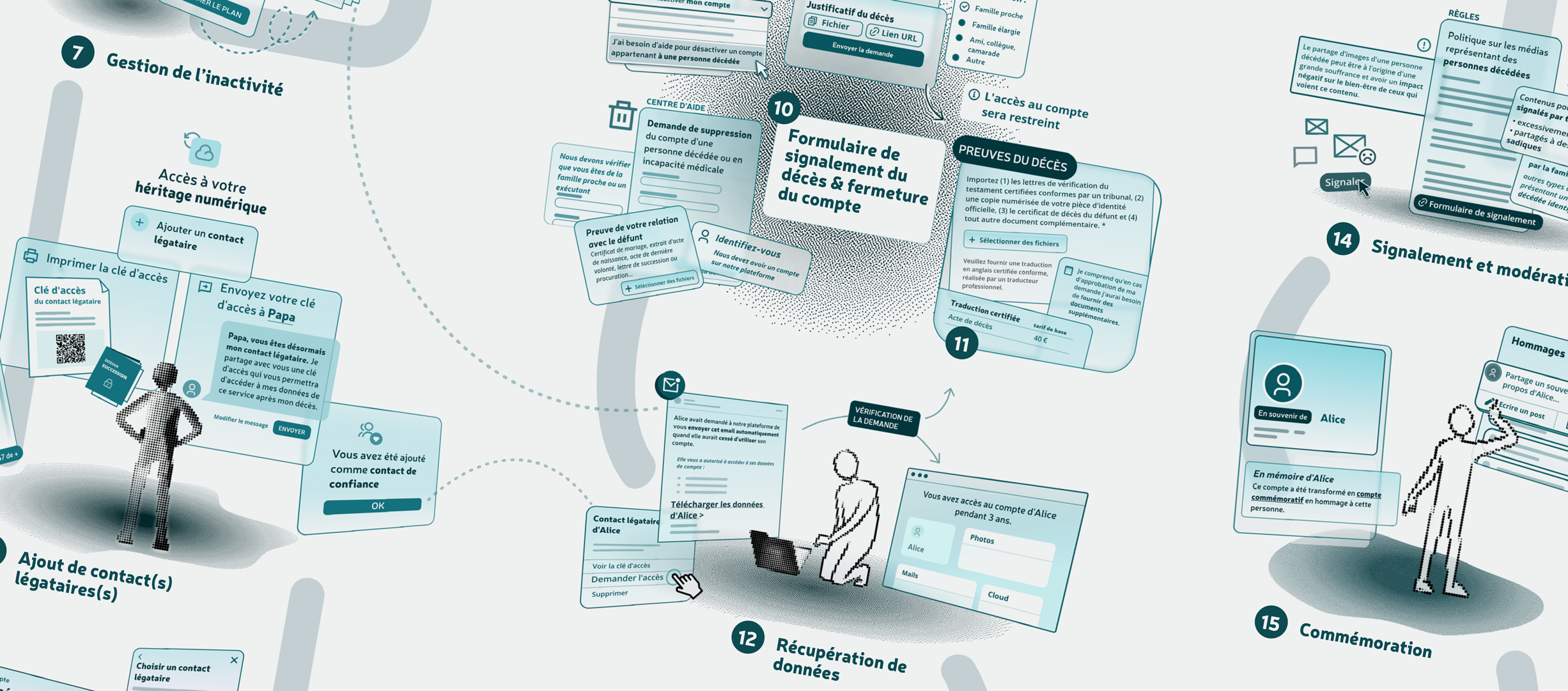

Cette étude a permis de procéder à un exercice de « rétro-design » de trois parcours utilisateurs type, qui donnent à voir les possibilités offertes par les différents services et les situations dans lesquelles une personne peut se trouver :

- Paramétrage ante mortem : lorsqu’une personne souhaite anticiper, paramétrer et préparer la gestion des données la concernant après son décès ;

- Actions post mortem : lorsqu’un ayant droit doit agir sur les comptes de services numériques ;

- Interactions post mortem : lorsqu’un tout autre utilisateur des mêmes services se retrouve en situation d’interagir avec les données ou le compte d’une personne décédée.

Les trois parcours type que nous proposons ne correspondent pas à des parcours réels, ils reprennent des situations rencontrées chez l’un ou l’autre des services analysés, pour donner une vue d’ensemble des nombreuses fonctionnalités mobilisables par les utilisateurs. Cette cartographie synthétise les tendances de l'expérience utilisateur et les types de démarches proposées en les regroupant dans un collage d’exemples illustrés.

Naviguer dans la cartographie en PDF

Des versions imprimables de ce poster en différents formats sont téléchargeables en fin d’article.

Méthodologie d’analyse des parcours

La méthode choisie pour cette analyse a d’abord consisté en un inventaire des mentions d’information de vingt services numériques :

- Onze réseaux sociaux : BeReal, Discord, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon (instance Piaille.fr), Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitch, X (Twitter) et YouTube.

- Trois messageries : Signal, Telegram et WhatsApp

- Cinq suites d’outils : Apple, Google, Meta, Microsoft, et Yahoo! (Les parcours de YouTube et de Google Workspace, ainsi que Facebook, Instagram, WhatsApp et Meta, ont été analysés séparément pour relever les éventuelles différences mais sont parfois désignés comme étant le même service lorsque des portions du parcours utilisateurs sont communes).

- Six autres services : Airbnb, Tinder, Vinted, WordPress, Word of Warcraft.

Dans un premier temps, les politiques de confidentialités et conditions générales d’utilisation ont été passées en revue, ainsi que les pages d’information ou sections des centres d’aide dédiées à la gestion des données après la mort, lorsqu’il en existait. Les différentes fonctionnalités offertes ont été listées, mais aussi les liens des éventuelles démarches et formulaires, ainsi que les choix sémantiques opérés par chacun de ces services. Il est à noter que cette analyse ne concerne pas des obligations légales liées au RGPD, il ne s’agit pas une analyse de conformité. Tous les éléments recensés sont disponibles dans la base de données téléchargeable à la fin de cet article, dont il est possible d’extraire quelques statistiques générales sur l’UX post mortem en 2025.

Dans un second temps, les parcours utilisateur des sept plateformes proposant des démarches spécifiques ont fait l’objet d’une analyse qualitative plus détaillée, visant à reconstituer la trajectoire typique d’un utilisateur. Pour ce faire, nous avons effectué des requêtes sur un moteur de recherche (Google), en nous plaçant dans la perspective d’un utilisateur cherchant à identifier le ou les services de gestion des données post mortem sur ces sept grandes plateformes. Nous avons analysé les résultats qui apparaissaient en premier, que nous avons considéré comme le premier point de contact avec le service concerné, puis documenté les parcours suggérés aux utilisateurs, et leurs éventuels moments de friction, illustrés dans la cartographie présentée plus haut. La partie 3 du cahier IP 10 « Quelle expérience utilisateur de la mort numérique en 2025 ? » propose un récit détaillé de ces observations.

Un sujet encore en marge de la littérature et des pratiques du design

Ce panorama des fonctionnalités de gestion des données post mortem en 2025, bien que non exhaustif, montre que les utilisateurs ont accès à de multiples actions, aux mécanismes différents en fonctions des plateformes. Même lorsque deux services proposent des démarches similaires comme les « contacts légataires », ou les « comptes commémoratifs », elles sont accessibles selon des modalités différentes, qui nécessitent pour les personnes de s’informer au cas par cas, et d’adapter leurs requêtes pour chaque plateforme. Cette diversité des terminologies, des parcours d’accès ou l’hétérogénéité des actions possibles transforme la gestion des données post mortem en un véritable effort. Pourtant, cet important enjeu de l’expérience utilisateur n’a pas encore fait l’objet d’une unification des pratiques par la recherche en IHM (Interaction humain-machine). Pour compléter notre étude, nous avons donc effectué une brève revue de la littérature académique existante, ou de guides à destination de concepteurs d’interface.

Si des publications scientifiques sur les comptes Facebook commémoratifs (Brubaker & Callison-Burch, 2016) éclairent la construction de cette option spécifique, les plateformes ne publient pas leur recherche utilisateur actuelle sur les fonctionnalités post mortem. Des équipes de recherche, comme l’Identity Lab de l’université du Colorado – Boulder (qui a d’ailleurs travaillé avec Facebook sur la création de leur fonction d’ajout de « contact légataire »), publient régulièrement des études utilisateur sur le deuil et la gestion des profils défunt dans les réseaux sociaux. Mais à ce jour un seul exemple de référentiel (Erickson & Krum, 2020), proposé par le centre de technologie politique d’Aspen, propose quelques critères d’implémentations de fonctionnalités post mortem suivant le type de services. Quelques travaux éclairent aussi des points plus précis du parcours utilisateur : comme une étude de la sémantique à utiliser en cas de décès par le département britannique du travail et des retraites (Bramble, DWP Digital, 2020). Toutes ces conclusions ne sont cependant pas encore agrégées, ni traduites par les communautés de designers en pratiques de conception de parcours utilisateur. Si dès 2009, les chercheurs Michael Massimi et Andrea Charise appelaient à la conception de des services « thanatosentitifs », prenant activement en compte la mortalité de leur utilisateur, en 2025 ces travaux ne sont pas encore devenus des recommandations concrètes, ni de mises en pratique largement reconnues.

Il faut noter également que le terme « post-mortem » renvoie à un très grand nombre de faux positif, puisqu’il désigne également en informatique des démarches pouvant avoir lieu non pas après le décès d’une personne physique, mais après des incidents techniques ou même à la fin d’un projet non réussi.

Posters UX Post Mortem

Explorer le « Rétro-design » de trois parcours utilisateurs types

La cartographie des parcours utilisateurs de gestion des données après la mort est téléchargeable et imprimable en grand format (A0) ou en format moyen (A2) avec le texte au verso.

- Télécharger le poster au format A2

[PDF - 711 Ko] - Télécharger le poster au format A0

[PDF - 2,7 Mo]

Base de données

Télécharger les données collectées lors de cette exploration

Les statistiques de l’étude, les liens des mentions d’information des 20 services analysés ainsi que le détail des fonctionnalités proposés par chacun sont répertoriés dans cette base de données.

- Télécharger le fichier au format Libre office

[ODS - 62 Ko] - Télécharger le fichier au format Excel

[XLSX - 121 Ko]