Comment la vidéosurveillance se développe-t-elle dans les villages ?

Rédigé par Antoine Courmont et Jeanne Saliou

-

19 novembre 2021Une fois les caméras en place dans les villages, elles s’installent durablement même si l’évaluation de leur efficacité sur la baisse des délits est peu démontrée. La logique est souvent de poursuivre le maillage de la commune et de recourir à des équipements supplémentaires (CSU, analyse automatique d’images).

[Dossier] Les caméras au village

- Introduction - Les caméras au village

- La vidéosurveillance en France : des zones urbaines aux zones rurales

- Comment la vidéosurveillance vient au village ?

- Etat, régions, départements : des incitations financières multiples à la vidéosurveillance

- Comment la vidéosurveillance se développe-t-elle dans les villages ?

- L'ensemble du dossier en pdf

Une efficacité sur la baisse des délits revendiquée mais peu démontrée

Si les critiques de la vidéosurveillance sur les libertés individuelles se sont taries dans les médias locaux, l’efficacité de ces systèmes de vidéosurveillance fait l’objet de débats récurrents sans qu’aucune évaluation précise n’ait été menée par les pouvoirs publics déployant ces dispositifs. Leur efficacité peine à être démontrée d’autant que les objectifs assignés à cette technologie sont rarement précis. La Cour des Comptes le déplorait dans un rapport publié en 2011 : « contrairement au Royaume-Uni, la France n’a pas encore engagé un programme de recherche destiné à mesurer l’apport de la vidéosurveillance dans les politiques de sécurité publique » (p. 146). Neuf ans plus tard, son constat est identique et elle réitère sa recommandation de 2011 : « Engager une évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection de la voie publique, notamment dans l’élucidation des crimes et délits, avec le concours de chercheurs et d’experts (SGMI, DCS, DACG) ».

La littérature académique, en France et à l’international (Groombridge, 2008 ; Gill et al. 2005), a démontré que la vidéosurveillance n’a pas d’impact significatif sur la délinquance. Elle est plus souvent utilisée pour des raisons différentes que les motifs mis en avant lors de son installation. En effet, elle sert moins à lutter contre les vols et les cambriolages qu’à des fins de gestion urbaine et de vidéoverbalisation comme l’ont pointé notamment Elodie Lemaire ou Laurent Mucchielli. Une large part du travail des opérateurs (jusqu’à 77% selon Laurent Mucchielli) consiste en une veille aléatoire au cours de laquelle peu d’événements sont à remarquer. Plus généralement, il est difficile de mesurer l’effet de ces instruments technologiques sur la délinquance : d’une part, cela dépend largement de l’environnement dans lequel sont installées les caméras et du délit visé, et, d’autre part, les variables explicatives sont nombreuses et difficiles à isoler (évolution des méthodes de police, etc.).

Localement, l’évaluation de l’efficacité de la vidéosurveillance n’est pas plus rigoureuse qu’à l’échelle nationale. Interrogés sur l’efficacité des caméras, à défaut d’évaluation chiffrée, les maires mettent en avant dans la presse locale des anecdotes de réduction de dégradation ou d’élucidation de délits. Le maire de Verlinghem (Nord, 2430 hab.), équipée d’un système de vidéosurveillance depuis 2011, témoignait un an plus tard : « Lorsque des dégradations ont été constatées au niveau de la salle de sport, au tout début de la mise en place de la vidéo. Des ados de la commune ont été convoqués avec leurs parents, preuves à l'appui. L'envie leur est soudainement passée depuis. (…) Il y avait aussi un petit trafic de drogue autour du terrain de sport. Depuis qu'ils savent qu'il y a de la vidéo, on ne les voit plus. On me dit que ça a déplacé le problème, mais je n'ai pas eu de remontées ailleurs. » Depuis, le système a été étendu et la municipalité dispose désormais de 20 caméras. Plutôt que des statistiques précises, cohérentes et sur le temps long sont bien souvent préférés des exemples symboliques de l’utilité des caméras ou des chiffres ne permettant pas une réelle évaluation. Certains maires le reconnaissent eux-mêmes, comme celui de Sablé-sur-Sarthe en 2013 : « Impossible de savoir si, depuis, la délinquance a baissé : car l'année statistique de la gendarmerie ne correspond pas à l'année de service des caméras installées ! » (Sarthe, 12127 hab.). Plus généralement, il est souvent difficile d’isoler la présence de caméras d’autres variables explicatives de l’évolution de la délinquance. A l’inverse, d’autres élus de la majorité arguent de l’efficacité tout en refusant de présenter aux élus de l’opposition les statistiques. C’était le cas à Treillières (Loire-Atlantique, 8734 hab.) où la majorité portait en 2016 un projet d’extension du système de vidéosurveillance et refusait de communiquer les statistiques à l’opposition, au motif que « c'est interdit, seuls le maire et l'adjoint à la sécurité y ont accès. ».

Plus généralement, la mobilisation d’acteurs multiples en faveur des caméras contribue à former un système de production de la croyance dans l’efficacité de la vidéosurveillance. Le Préfet ou les gendarmes occupent une place de choix dans le champ du pouvoir local. Leur parole fait loi et pèse sur les choix des élus, qui souvent ne disposent pas d’expertises ou de savoirs en matière de politique de sécurité. Le fait que l’Etat et les autres collectivités investissent autant dans cette technologie contribue à renforcer le sentiment d’efficacité envers la vidéosurveillance. Enfin, des articles dans la presse locale font des bilans plutôt positifs de la vidéosurveillance, en pointant son rôle dans la résolution de quelques affaires. Il est plus rare en revanche que soit mentionnée que les images n’ont pas été utiles aux forces de l’ordre.

Une politique symbolique

Si l’efficacité des caméras sur la réduction des délits est difficile à mesurer, l’investissement dans la vidéosurveillance présente un intérêt symbolique pour les élus municipaux. D’une part, par son rôle rassurant, elle constitue un facteur d’attractivité territoriale pour les entreprises et les habitants. D’autre part, la sécurité constitue un capital politiquement valorisable lors des élections locales.

La sécurité : un facteur d’attractivité territoriale

En outre, l’installation en vidéosurveillance est perçue par certains élus comme un facteur d’attractivité territoriale. La concurrence entre les communes incite à l’équipement afin de présenter aux entreprises ou aux habitants du territoire une offre de sécurité favorable, notamment vis-à-vis des communes voisines qui ne seraient pas équipées. Certaines communes mettent ainsi en avant sur leur site internet leur équipement en matière de vidéosurveillance. Dans les médias locaux, plusieurs maires défendent l’installation de la vidéosurveillance pour « redorer l’image de la ville » en comparant leurs communes avec des villes étatsuniennes qui servent de repoussoir. « Auchel, ça n'est pas Chicago, on veut redorer l'image de la ville ». (Pas de Calais, 10 574 hab.). « Ce n’est pas Chicago, mais ces incivilités coûtent une certaine somme à la collectivité et ternissent l’image de la commune » (Quintin, Côtes d’Armor, 2809 hab.).

La sécurité : un capital politiquement valorisable

Les caméras de vidéosurveillance, à l’instar des services de police municipale, constituent pour les maires « une vitrine de leur action » (p. 18) face aux enjeux de sécurité. Peu importe son utilité en matière de sécurité, la vidéosurveillance est une ressource politique pour les élus. Pour Elodie Lemaire, « avant de faire un choix technique, les collectivités font un choix politique. L’équipement est devenu un réflexe pour montrer que l’on répond aux problèmes d’insécurité. » Le sociologue Tanguy Le Goff confirme : « Ce choix d’investissement est également une action hautement symbolique dirigée vers les administrés : la vidéosurveillance est visible par tous, se veut rassurante et traduit une implication concrète du maire pour améliorer la sécurité urbaine. » La visibilité des caméras dans l’espace public est ainsi un outil de monstration politique pour les élus locaux de leur action en matière de sécurité.

La lecture de la presse locale en témoigne : nombreux sont les élus à mettre en avant l’installation de caméras quand ils tirent le bilan de leur mandat ou qu’ils font des promesses à leurs administrés, en particulier lors des cérémonies annuelles des vœux. Les projets de vidéosurveillance sont également un argument mis en avant dans les programmes des candidats aux élections locales. Les caméras participent ainsi à la mise en scène du rôle du maire en matière de sécurité tout en rassurant les populations inquiètes.

La politiste Audrey Freyermuth analysait déjà à partir des cas lyonnais, niçois, rennais et strasbourgeois, que les affrontements politiques sont un facteur central de la mise sur agenda municipal de l’insécurité. Davantage que l’évolution des chiffres de la délinquance, les plaintes des riverains, les dispositifs gouvernementaux ou l’appartenance partisane, la politiste défend l’idée que les élus locaux investissent la thématique sécuritaire lorsqu’ils sont en situation de fragilité politique et qu’ils pressentent pouvoir raffermir ou élargir leur électorat. Si cette hypothèse reste à tester au sujet des élus de communes plus petites, la vidéosurveillance présente indéniablement un aspect symbolique, démontrant l’implication des élus sur le terrain de la sécurité.

A l’inverse, alors que les pressions de la part de l’Etat, des forces de l’ordre et de la population sont fortes, un capital politique important – et/ou des convictions profondes – est nécessaire pour s’opposer durablement à la vidéosurveillance. Des élus qui ont longtemps été publiquement réticents finissent par satisfaire aux demandes croisées des forces de l’ordre et de la population, à l’instar du maire de Wambrechies.

Un sentier de dépendance vers des technologies plus intrusives ?

Une fois les premières caméras installées, rares sont les villes qui les désinstallent, quand bien même les défaillances techniques peuvent en limiter l’usage. Au contraire, comme cela est mis en avant par les maires dans la presse régionale, la logique est souvent de poursuivre le maillage de la commune en caméras afin de combler « les trous dans la raquette ». En outre, de plus en plus de villes font le choix de transférer leurs images à des centres de supervision urbain, dans lesquels des opérateurs peuvent les visionner en temps réel. Ce développement technologique s’inscrit dans une quête d’efficacité et de « rentabilité » plus grande.

Caméras supplémentaires : « éviter les trous dans la raquette »

Malgré leur coût et leur efficacité relative, les caméras sont rarement retirées. Au contraire, on note plutôt une hausse de la demande en vidéosurveillance au sein des organisations municipales (comme le pointaient déjà Anne-Cécile Douillet, Laurence Dumoulin et Séverine Germain) et une extension du dispositif existant. Certaines communes débutent ainsi par s’équiper en caméras pour protéger les bâtiments publics de dégradations, puis peu à peu vont installer des caméras dans l’espace public, par exemple à l’entrée et à la sortie de la commune, comme cela est souvent préconisé par les gendarmes. Pour d’autres communes, il s’agit de densifier le maillage pour pallier les limites du système existant. « On se rend compte que l'on a des trous dans la raquette et que des caméras d'ambiance ou de plaques (pour l'immatriculation des véhicules) ne sont pas installées au bon endroit. Et puis c'est aussi pour être le maximum dissuasif. » (Erquinghem-Lys, Nord, 5200 hab.). Ainsi, face à l’efficacité limitée des systèmes de vidéosurveillance, la réponse apportée est souvent l’installation de toujours plus de caméras et, plus rarement, la révision de leur positionnement (comme récemment à Lyon). Cette multiplication des caméras entraîne toutefois des problèmes supplémentaires. Les laborieuses opérations d’extraction des images sont plus longues et, si les communes disposent d’un Centre de supervision urbain (CSU), les opérateurs ne peuvent visionner en temps réel l’ensemble des caméras.

Défaillances techniques, enjeux de maintenance et obsolescence des technologies

L’exploitation des caméras au quotidien n’est pas toujours aussi aisée que les promesses initiales le laissaient espérer. Si l’enquête du LINC ne porte pas sur l’usage effectif des caméras, la lecture de la presse régionale témoigne des défaillances de l’infrastructure de vidéosurveillance, ce qui souligne en creux les enjeux de maintenance, pointés également par les chercheurs Elodie Lemaire ou Florent Castagnino.

Les systèmes de videoprotection sont de plus soumis, comme tout système technique, aux aléas du marché et de la technique et certaines installations périclitent avant même leur mise en place. C’est ainsi qu’à Franois (Doubs, 2340 hab.), la mairie fit installer en 2015, pour un montant de 89 000 euros, 15 caméras par une société, qui fit faillite avant de les mettre en service. Cinq ans plus tard, les caméras ne sont toujours pas opérationnelles. A Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique, 7510 hab.), si les caméras furent bel et bien mises en service, cela nécessita une importante phase de réglages. L’installation était en effet prévue en deux phases et au terme de la première, le responsable de la police municipale de la ville indiquait des problèmes de qualité de lecture de plaques d’immatriculation. Pour l’adjoint à la tranquillité, il ne s’agissait pas d’une panne, mais de simples réglages, dus au fait que « pour l’instant, on a très peu de recul ».

Les problèmes techniques, notamment dus aux conditions météorologiques et à la nuit, ne sont pas rares, et sont loin de se limiter à de simples questions de réglages. En 2014, le maire nouvellement élu de Toufflers (Nord, 3902 hab.) témoignait des limites de l’installation : « Depuis que j'ai été élu en mars, j'ai fait quatre demandes de visionnage des bandes à la police intercommunale de Hem. Pour un feu de poubelles, un cambriolage chez le kiné, une voiture cassée et des dégradations sur le stade. Ça n'a jamais servi à rien ! On voit des ombres, mais on ne peut identifier personne... ». De même, le maire de Verlinghem reconnaissait en 2012 : « Il y a une fois où nous n'avons pas réussi à identifier une plaque d'immatriculation durant la nuit car elle était éblouie par d'autres phares. » (Nord, 2500 hab.). Les maires pointent les insuffisances techniques de ces caméras fixes : leur champ de vision est limité et leur résolution ne permet pas d’identifier les plaques d’immatriculation.

Les pannes peuvent avoir d’autres origines, que ce soient les logiciels, serveurs ou encore les caméras elles-mêmes, quand il ne s’agit pas d’une combinaison de ces divers éléments. A deux reprises, en 2009 et en 2016, la ville de Ploërmel (Morbihan, 9571 hab.) constata à l’occasion d’un audit technique l’obsolescence de son système de vidéo-protection. La première fois, la qualité des images était en cause pour une vingtaine de caméras sur les 42 installées, et la seconde, tout un ensemble de défaillances techniques fut identifié. L’ampleur et la vitesse de dégradations des dispositifs interrogent : à Etaples (Pas de Calais, 10 865 hab.), en 2015, plus de la moitié du parc de 40 caméras installées en 2010, ne fonctionne plus. Toutefois ces limites techniques conduisent généralement les maires à s’équiper de caméras plus performantes et de technologies plus intrusives plutôt que de remettre en cause l’installation des caméras existantes.

Déport des images et CSU mutualisés

Dans les communes étudiées dans le cadre de cette étude, un argument fréquemment mis en avant pour témoigner du caractère peu intrusif des caméras est le fait que les images sont enregistrées et mobilisées uniquement a posteriori pour les besoins d’une enquête, elle-même conduite selon les règles de la procédure pénale. Or, la lecture de la presse régionale révèle que, quelques années plus tard, de nombreuses communes décident de transférer les flux vidéo aux forces de police ou de gendarmerie ou de mettre en place des Centres de supervision urbains (CSU) mutualisés avec d’autres communes du territoire. Ces évolutions transforment la logique initiale puisque désormais des opérateurs regardent en temps réel les images provenant des caméras.

Ces installations encouragées par l’Etat, via le Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) qui subventionne intégralement ces raccordements. Dans le Loir-et-Cher, dès 2014, 12 communes décident de déporter leurs flux vers le centre d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie. Autre exemple, la ville de Carnac (Morbihan, 4250 hab., 26 caméras) est la première commune du Morbihan à avoir signé, en 2015, une convention de partage des images de vidéosurveillance avec la gendarmerie du Morbihan. Deux écrans de visualisation ont ainsi été installés : l’un au sein de la police municipale, l’autre au sein de la gendarmerie.

L’autre évolution concerne la mise en place de centres de supervision urbain (CSU), au sein desquels des agents assermentés visualisent les images en temps réel et alertent les forces de police en cas d’événement. Dans son rapport de 2020, la Cour des Comptes constatait un doublement du nombre de CSU entre 2015 et 2019 : 434 en 2015, 903 en 2019. Auparavant réservés aux municipalités dotées de ressources importantes du fait du coût conséquent communes d’une taille importante, la mutualisation de ces équipements à l’échelle intercommunale permet aux municipalités plus petites d’en bénéficier.

Par exemple, Armentières, Houplines et La-Chapelle-d’Armentières (Nord) ont mis en place un CSU commun. A Nancy, suite aux attentats de 2015, il est décidé de créer un CSU pour rassembler les images des communes de la métropole, qui voit le jour en juillet 2019. Les 750 000 euros de coûts d’investissements de création sont pris en charge par la métropole ainsi que les coûts de raccordement. Les communes financent leur dispositif de vidéosurveillance, dont elles conservent la maîtrise, et contribuent à hauteur de 2/3 des coûts de fonctionnement du CSU. Une dizaine de communes sur les vingt que compte l’intercommunalité ont aujourd’hui rejoint ce CSU mutualisé. Sept opérateurs s’y relaient nuit et jour devant une vingtaine d’écrans et manipulent, à distance, les caméras dômes. Le CSU travaille en étroite collaboration avec la police nationale, la gendarmerie, les douanes, les polices municipales et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Les images peuvent également être renvoyées au PC sûreté des transports en commun et au Centre d’information et de commandement (CIC) de la police qui peut prendre la main sur les caméras. Le visionnage des images par un opérateur permis par le transfert des images vers un CSU métropolitain peut également être un prélude à la mise en place de la vidéoverbalisation.

Toutefois, la réalisation de ces projets se heurte à des contraintes techniques, juridiques et politiques. Médiacités relate ainsi le projet inachevé de CSU mutualisé porté par les communes voisines de Tourcoing, Roncq, Neuville-en-Ferrain, Mouvaux, Halluin, Linselles, Bousbecque et Wervicq-Sud (Nord). En outre, les communes peuvent vouloir conserver la maîtrise de leur dispositif comme le confie à Médiacités, l’adjoint au maire de Tourcoing chargé de la sécurité : « Je suis méfiant. Tout l’intérêt de mettre des caméras, c’est de pouvoir garder la main sur nos images. C’est ça qui va permettre à nos forces de police d’intervenir rapidement. »

Demain : analyse automatique d’image ?

Une évolution future potentielle des dispositifs de vidéosurveillance, perceptible dans les articles les plus récents de la presse locale, a trait à l’utilisation de logiciels de reconnaissance automatique d’images. Le collectif Technopolice a par exemple identifié la présence de l’entreprise BriefCam, spécialisé dans ces technologies, dans plusieurs appels d’offre de collectivités. Dans notre étude, les communes équipées en système de reconnaissance automatique d’images sont marginales. La commune de Wervicq-Sud (Nord, 5414 hab., 48 caméras, 15 supplémentaires en projet) indique disposer d’un tel système selon son maire interrogé par Médiacités : « Nous avons également un logiciel de reconnaissance faciale. Jusqu’à présent, on ne l’utilisait pas car personne n’était formé pour ». Pour rappel, leur utilisation pour des finalités de sécurité publique est illégale. Le recours à ces dispositifs algorithmiques vise autant à lutter contre la délinquance qu’à faciliter le travail des opérateurs, confrontés à l’impossibilité cognitive d’exercer une vigilance attentive ou à la tâche fastidieuse de visionnage des bandes enregistrées, alors que le nombre de caméras augmente. Pour certains maires, à l’instar des caméras traditionnelles utilisées pour de la gestion urbaine, ils pourraient en outre servir d’autres finalités que la seule sécurisation des territoires, comme le mentionne Jean-Philippe Luce, vice-président de Versailles Grand Parc en charge de la ville intelligente et du développement économique : « Cela peut être un outil d’amélioration du quotidien comme compter le nombre de véhicules qui passent sur tel ou tel axe ».

Il convient toutefois de noter que le recours aux algorithmes de reconnaissance automatique d’images nécessite souvent de remplacer les dispositifs existants pour des caméras à haute résolution. En effet, la qualité médiocre des images, la transmission analogique, les angles de vue des caméras ou les défauts propres à l’environnement dans lequel elles sont installées (luminosité, contre-jours, poussières, etc.) nuisent aux résultats algorithmiques.

Le développement des caméras de vidéosurveillance, révélateur de la recomposition de l’action de l’Etat et de sa présence territoriale

Comme nous l’indiquions dans le premier article de cette série, le développement des caméras de vidéosurveillance dans les petites communes françaises repose sur des dynamiques multiples, rarement corrélées à l’évolution de la délinquance : volonté politique, accessibilité de la technologie, enjeux économiques, demandes citoyennes, etc. Cet essor doit également s’analyser en relation avec les transformations des politiques locales de maintien de l’ordre. La réorganisation de la présence territoriale et des formes d’intervention de la police nationale et de la gendarmerie a mené à la pluralisation des acteurs mobilisés et à la promotion d’instruments technologiques. La Cour des Comptes soulignait ainsi en 2011 que la vidéosurveillance « est considérée, davantage encore en période de baisse des effectifs de policiers et de gendarmes, comme l’un des principaux moyens pour réduire le nombre de délits et améliorer leur taux d’élucidation ». Dans un contexte de ressources limitées, les forces de l’ordre mobilisent ainsi les dispositifs technologiques, financés en large partie par les communes.

Dès lors, pour prolonger l’analyse le sociologue Florent Castagnino, le développement des dispositifs de vidéosurveillance doit être perçu moins comme une volonté manifeste de surveiller la population que comme une réponse technologique à un défi organisationnel. L’essor des caméras dans les zones rurales n’a pas pour objectif premier de surveiller les allées et venues de ses habitants, mais plutôt de rationnaliser l’activité policière sur les territoires. Selon le sociologue, cette perspective de la surveillance comme un effet des pratiques de rationalisation ne nie pas les risques posés par ces technologies, mais ne les considère pas comme ontologiquement négatives. « Nous ne sommes pas en train de prétendre que la surveillance n’existe pas, nous posons plutôt qu’elle n’est pas détachable d’autres objets : il s’agit toujours d’un effet et non pas d’un objectif. » Il est dès lors important d’analyser le recours et l’usage de ces outils technologiques en relation avec les spécificités territoriales des politiques locales de sécurité.

De fait, au terme de ce panorama des dynamiques de développement de la vidéosurveillance dans les communes françaises perçues par la presse régionale, il ne faut pas conclure à une standardisation des politiques municipales en la matière. Si de nombreuses municipalités s’équipent, la progression n’est pas linéaire selon les territoires et les communes. Il existe des ruptures et des décalages. Certains départements sont beaucoup moins dotés que d’autres en caméras de vidéosurveillance. De plus, tous les maires sont loin d’adopter spontanément les dispositifs, et, quand ils les mobilisent, cela peut être pour des finalités diverses. Ainsi, la logique de rationalisation des politiques de maintien de l’ordre par la technologie ne se déploie pas de manière univoque sur tous les territoires. La vidéosurveillance dans l’espace public doit ainsi s’analyser au pluriel : les contextes, les finalités, les acteurs et les dispositifs mobilisés varient d’un territoire à un autre.

Enfin, le développement des technologies de reconnaissance automatique d’image fait entrer la vidéosurveillance dans un nouvel âge. La reconnaissance faciale soulève en effet des questions inédites touchant à des choix de société. Les risques liés à cette technologie sont technologiques, éthiques et sociétaux. Les données biométriques traitées touchent au corps et à l’intimité des personnes. Ces systèmes probabilistes peuvent avoir des conséquences très importantes pour les personnes mal reconnues, alors que cette technologie que cette technologie permet le traitement de données à distance, sans contact, voire à l’insu des personnes. La reconnaissance faciale peut devenir un outil particulièrement omniprésent et intrusif, réduisant l’anonymat dont disposent les citoyens dans l’espace public. Pour toutes ces raisons, le sujet, complexe, mérite un débat approfondi.

« Si je n’alerte pas la police, mon voisin le fera » : la place des particuliers dans la politique de sécurité territoriale

Le déploiement de la vidéosurveillance par les communes n’est qu’un des instruments de la politique de sécurité. La recomposition des responsabilités des communes dans ce domaine s’accompagne d’une mobilisation croissante des acteurs privés, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, pour concourir à la production de l’ordre local. Cette implication des usagers dans les activités de police et de surveillance est apparue à plusieurs reprises dans notre étude de la presse locale consacrée à la vidéosurveillance. Elle peut prendre diverses formes, de l’équipement personnel en caméras aux réseaux de voisins vigilants. La mise en place de ces derniers est pensée par les communes soit comme une alternative soit comme complémentaire à l’installation de caméras de vidéosurveillance. Par exemple, à Locminé (Morbihan, 4159 hab.), en 2015, en parallèle du projet de vidéoprotection, la municipalité a présenté lors d’une réunion publique d’informations sur la sécurité la mise en place d’un réseau « voisins vigilants » ainsi que la nomination d’élus référents dans huit quartiers de la ville.

Les initiatives dites de voisins vigilants se multiplient dans les communes françaises. Comme le souligne Matthijs Gardenier, il faut distinguer le mécanisme dit de « Participation citoyenne » institutionnalisé par une circulaire datée du 22 juin 2011 et labellisé par le ministère de l’Intérieur, des réseaux mis en place, notamment sous l’impulsion de l’entreprise marseillaise Voisins Vigilants, par des groupes d’habitants fédérés avec l’aide, ou non, des communes.

En effet, dans le premier cas, sous la supervision du maire et des représentants de la gendarmerie ou de la police nationale, des habitants volontaires sont désignés comme référents pour « informer les forces de l’ordre de tout fait particulier » survenu dans leur zone résidentielle. Pour la politiste Vanessa Codaccioni, auteure de l’ouvrage La Société de vigilance, ces dispositifs s’inscrivent dans une stratégie de l’Etat visant à responsabiliser le citoyen sur sa propre sécurité et à solliciter les populations « pour aider la police et la justice ». Cette incitation à « être attentifs » s’enracine dans l’idée que l’État ne peut pas tout voir, et que les citoyens doivent être ses yeux et ses oreilles. Cette participation citoyenne est officialisée par la signature de convention tripartite entre la préfecture, les forces de l’ordre et la mairie, à l’instar d’Etival-lès-Le-Mans (Sarthe, 1953 hab.) en 2018. Le sous-préfet déclarait alors : « la sécurité est l’affaire de tous. Des événements récents le prouvent. Il s’agit de mettre les délinquants en insécurité. Le rôle des référents est la prévention et non l’opérationnel. Cette action peut se conjuguer avec d’autres dispositifs, comme la vidéo protection. ». En effet, comme l’indique la sociologue Eleonora Elguezabal qui a étudié ces dispositifs, « la promotion du dispositif « Participation citoyenne » par la gendarmerie s’accompagne de la promotion de la vidéosurveillance, plus coûteuse économiquement pour les communes mais plus intéressante aux yeux de la gendarmerie car d’une effectivité plus certaine pour l’identification des véhicules et des personnes pour les enquêtes judiciaires ». Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 5700 communes, essentiellement dans le grand quart sud-est, le Bassin parisien et le Nord de la France, ont mis en place ce dispositif. Toutefois, comme le constate Virginie Malochet, chargée d’études senior à l’Institut Paris Région, ces dispositifs peinent à maintenir une dynamique d’implication des habitants dans la durée. De fait, selon Eleonora Elguezabal, ils occupent une place très marginale dans le travail quotidien des gendarmes.

En parallèle de cette démarche participative organisée par les pouvoirs publics, des communautés de « voisins vigilants », non encadrées par les forces de l’ordre, se créent également par l’entremise d’une plateforme web éponyme, gérée par une association, devenue entreprise en 2012, Voisins vigilants et solidaires. Elle propose un « réseau social » pour recréer de la solidarité de voisinage et a construit des offres commerciales à destination des communes, notamment des panneaux signalétiques et un système d’alerte par SMS. Les habitants peuvent s’y inscrire gratuitement et créer ou rejoindre leur communauté de voisins. Selon l’entreprise, 10 000 communautés regroupant 300 000 foyers existeraient en France et en Belgique, ainsi que 600 « mairies vigilantes ».

Si la forme institutionnelle diverge, la philosophie derrière ces deux dispositifs est similaire, les modalités de fonctionnement se recoupent. La sensibilisation de la population, la remontée d’informations aux forces de l’ordre et l’installation de dispositifs dissuasifs sont le cœur de l’activité des référents nommés. Loin de constituer une milice citoyenne, les communautés vigilantes semblent être une simple formalisation de pratiques traditionnelles de surveillance communautaire, et tout au plus, la création d’intermédiaires facilitant les interactions entre forces de l’ordre et habitants. La sociologue Eleonore Elguezabal citait ainsi un référent des huit référents d’une commune périurbaine de 2500 habitants pour qui « l’intérêt principal qu’il trouve au réseau est de faciliter et fluidifier le recours des gens à la gendarmerie dans la mesure où « on n’y est pas toujours bien reçu » et que l’institution aurait perdu la « familiarité avec la population ».

Parallèlement à ces dispositifs de participation citoyenne, les particuliers sont de plus en plus nombreux à s’équiper de dispositifs de vidéosurveillance. Ils peuvent être légalement installés s’ils ne portent atteinte à la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants. Les particuliers peuvent filmer uniquement l’intérieur de leur propriété (et non la voie publique) et doivent respecter le droit à l’image des personnes filmées. Malgré ce cadre légal, l’essor de ces dispositifs de vidéosurveillance est toutefois source de tensions. En 2020, la CNIL a reçu et traité 150 plaintes concernant la vidéosurveillance mise en œuvre par des particuliers. Les images issues de ces dispositifs peuvent mobilisées par les forces de l’ordre uniquement dans le cadre d’enquête a posteriori. Elles ne sont pas aujourd’hui transmises aussi aisément que ce que l’on a pu observer aux États-Unis dans le cadre des partenariats entre l’entreprise Ring et les forces de police locales.

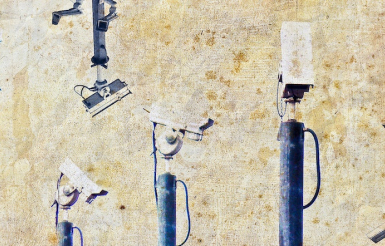

Illustration - screenpunk - CC BY-NC 2.0