[IP5] De la cité à la (smart) city

Ces textes sont tirés de la deuxième partie du cahier IP 5, "La plateforme d'une ville - Les données personnelles au coeur de la Fabrique de la smart city".

Mutations et permanence de la ville

Qu’est-ce qui fait ville ?

« La ville est un phénomène total où se condensent l’économique et le social, le politique et le culturel, le technique et l’imaginaire et, partant, toute approche fractionnée qui privilégierait un domaine unique aux dépens des autres manquerait de pertinence», c’est ainsi que l’historien Jean-Luc Pinol décrit la ville dans un ouvrage consacré à l’histoire de l’Europe urbaine.

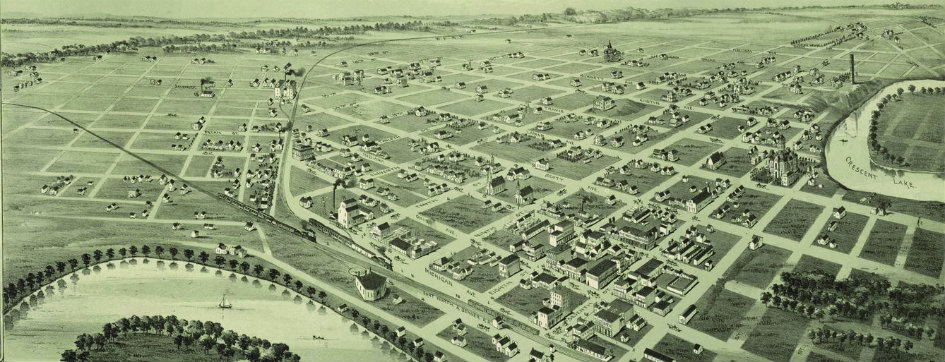

Si la croissance urbaine a surtout été importante depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, la ville a depuis toujours structuré l’organisation des populations. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale et près des trois-quarts de la population européenne vit dans les villes, alors que les projections de l’ONU prévoient une population urbaine qui représentera 66 % de la population mondiale à l’horizon 2050. Naturellement, le développement des villes gigantesques mobilise beaucoup d’attention, mais il n’en reste pas moins qu’en 2014 la moitié des urbains vivaient dans des villes de moins de 500 000 habitants.

Forme spatiale et objet social, on distingue très tôt deux conceptions de la ville: la cité romaine, où les représentants de Rome font la cité, une communauté d’individus qui partagent une caractéristique sociale (profession, classe sociale ou âge) ; et la conception grecque, où la cité dépasse les individus qui la composent, un « corps abstrait […] qui ne s’incarne ni en un édifice, ni en une institution, ni en une assemblée. […] indépendante des hommes et sa seule assise matérielle est l’étendue du territoire qui la fonde » (Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale). Ici, la conception de la société (et de la cité) est organique : tous les privilèges, toutes les charges, toutes les qualités d’un individu sont liés à la cité à laquelle il appartient, et proviennent de celle-ci.

De la ville, on peut aussi donner une définition plus technique : un espace caractérisé par une forte densité d’habitations et d’habitants, un lieu de rencontres et un creuset, en même temps qu’un lieu d’anonymat, aujourd’hui remis en cause par le numérique. Elle est aussi un lieu symbolique d’émancipation et de promotion sociale (comme l’illustre Les illusions perdues, de Balzac), de perdition, de ségrégation sociale et territoriale dénoncée par Hugo dans Les Misérables puis combattue avec la politique de la ville. Enfin, la ville est lieu de pouvoir - dès le Moyen-Age, les autorités y établissent leurs sièges - et de contre-pouvoir : les révolutions ont lieu en ville précisément car la proximité rend le lieu de pouvoir accessible à l’action du peuple et contribue à la désacralisation. Louis XIV s’installe ainsi à Versailles, à distance de la ville, après avoir connu la Fronde aux Tuileries.

Façonnées par les sociétés humaines, les villes continuent d’évoluer au gré des rapports de force dans la société, mais aussi par l’absorption de différentes techniques, puis technologies, qui elles aussi en façonnent les contours.

La smart city, nouvel âge des utopies urbaines

Lieu de tous les possibles, la ville nourrit nombre de fantasmes et de projections. Ses experts, plus particulièrement à l’ère du numérique, usent et abusent d’adjectifs pour en décrire leur vision utopique, à la manière de Marco Polo qui, dans Villes Invisibles (Italo Calvino), décrit les villes de son empire à l’empereur Kubilaï Kahn. Perle Abbrugiati voit dans Calvino « des villes telles qu’on ne pourra jamais en voir, de pures constructions littéraires. Villes suspendues ou villes musées, villes souterraines ou aériennes, villes vides ou saturées […] de purs concepts [qui] renvoient à l’idée d’utopie – au sens étymologique ; non en tant que cités parfaites mais en tant que villes abstraites, élaborées par l’esprit et ne se trouvant nulle part. » Cette déconstruction par des concepts se retrouve dans la manière dont les penseurs et théoriciens décrivent un objet utopique : ville durable, résiliente, créative, fluide, et bien sûr intelligente. Tous ces termes, aujourd’hui maniés par les architectes et urbanistes, visent autant à faire fantasmer les gestionnaires qu’à en éloigner les individus : « la complication des mots de la ville est une manière de repousser le citoyen lambda ».

Métropolisation et villes-monde : de la ville au territoire intelligent

Engagées dans une dynamique de métropolisation, dans la continuité des villes globales que décrivait Saskia Sassen, les grandes villes se trouvent dans une double évolution paradoxale : centralisation des fonctions de coordination et de gestion, et transfert des activités de production vers l’extérieur. La sociologue ne dénombrait que trois villes globales en 1991 : Tokyo, Londres et New-York. Elles sont nombreuses aujourd’hui à se rêver en ville-monde cherchant à attirer les entreprises et les talents individuels, accélérateurs de rayonnement et de développement économique. En 2014, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a reconnu à 16 villes le statut de métropole. Celles-ci ont engagé une compétition à qui saura attirer les entreprises, le capital culturel et les ressources créatives permettant d’entrer (ou de rester) dans le cercle élitiste des villes-mondes. Le concept et l’offre de smart city sont souvent vus comme des moyens pour y parvenir. En soi, cette tentative de différenciation par l’adhésion à un concept unique est un peu étonnante pour Daniel Kaplan : « en quoi un Paris “ intelligent ”, outillé par les technologies de l’information et informé par une masse de données numériques, sera-t-il différent du Tokyo, de l’Amsterdam, du Lyon ou du Châteauroux “ malins ”, dès lors qu’ils utiliseront les mêmes outils ? ».

Parallèlement à cette tendance, le discours de la smart city se répand au-delà de ces aires urbaines massives, parfois plus à l’échelle de régions que de villes, au point que l’on parle de plus en plus de territoires intelligents.

Les trois âges des villes numériques

Le solutionnisme technologique dans la smart city 1.0

L’idée d’une ville intelligente serait née d’une discussion, en 2005, entre Bill Clinton et John Chambers, président de Cisco, le premier ayant lancé le défi au second de rendre les villes plus durables (et smarts). Devenue populaire à la fin des années 2000, la smart city répond alors à une vision centralisée de la gestion urbaine autour d’un ou plusieurs opérateurs gérant l’espace public : voies publiques en surface (routes, rues, trottoirs), infrastructures publiques souterraines (réseaux), infrastructures publiques aériennes (éclairage public, capteurs de pollution, drones, etc.), bâtiments publics (hôpitaux, mairies, bibliothèques, musées, etc.). Comme le résume Jean-François Soupizet, ces smart cities « relèvent d’une vision résolument futuriste et à ce titre, notamment pour les industriels à l’origine du concept, les villes intelligentes désignent un idéal porté par les avancées technologiques qui assurent l’exécution sans faille des fonctions de l’urbanité et offrent à ses responsables les moyens d’une gestion centralisée dont la déclinaison la plus aboutie est la salle de crise, combinant renseignements, informations et décisions ».

Si ce concept s’est réellement popularisé à partir de 2011 quand IBM a officiellement déposé la marque Smarter Cities, la vision 1.0 de la ville intelligente répond à un rêve beaucoup plus ancien, inscrit dans la droite ligne de la cybernétique12, fondée à partir des travaux de Norbert Wiener. Antoine Picon qualifie d’ailleurs la smart city de « tentation néo-cybernétique », autrement dit la ville, l’humain et la machine formeraient un système unique dont le gestionnaire pourrait mesurer et contrôler chacun des aspects. C’est dans cet esprit que, dans les années 70, Salvador Allende et le cybernéticien anglais Stafford Beer avaient tenté de mettre en place le projet Cybersyn, une véritable tour de contrôle et de planification de l’économie chilienne, basée sur des systèmes informatiques. Ce projet avorté par le coup d’état, représente toutefois un modèle – ou contre-modèle – que l’on peut appliquer à la ville. Des villes ont ainsi été créées de toutes pièces, qu’il s’agisse de Masdar (Emirats Arabes Unis), de Songdo (Corée du Sud), ou adaptées, comme Singapour. Pour Valérie Peugeot, « cette vision n’est pas sans évoquer les rêves d’ordre par le plan de Le Corbusier ou encore la conception d’un Brasilia tel que l’avaient imaginé il y a plus de cinquante ans Lucio Costa et Oscar Niemeyer. Mais ce n’est pas l’urbaniste qui en trace les contours, ce sont les ingénieurs du secteur informationnel. »

Cependant, l’habitant est souvent le grand absent de ces modèles. Alberto Vanolo fait justement remarquer que les images de la ville du futur dans les représentations qu’en fournissent les opérateurs sont quasiment vierges d’êtres humains, et s’apparentent à des systèmes technologiquement organisés et auto-suffisants. L’individu, bien qu‘élément final et initial de l’offre de service est bien souvent exempté de participation active dans la dynamique de la ville intelligente, voire la subit. La ville se soumet alors au paradigme du solutionnisme technologique, dans lequel les habitudes et les comportements des habitants deviennent tout autant d’informations à gérer et de besoins à créer ou problèmes à résoudre par la seule technologie. Aujourd’hui, la vision 1.0 de la smart city a vécu. La révolution de l’internet des objets et des grands acteurs du numérique démontre qu’il n’y a pas de smart city type : les villes sont vivantes, et résultent de leur propre histoire, parfois depuis des millénaires; chacune a ses modes de gouvernance et un jeu d’acteurs qui lui sont propres.

Smart citizens ou le retour de l’humain

En face de la vision top-down de la gestion centralisée des villes, le chercheur Anthony Townsend associe au rôle des opérateurs celui des civic hackers : développeurs indépendants, associations, startups, collectifs, etc. chaque individu devient contributeur, de manière passive ou active, et participe ainsi à rendre la ville plus smart.

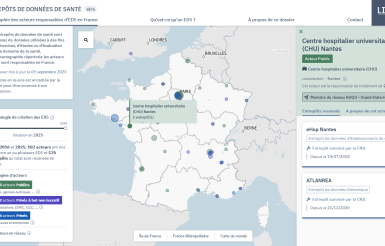

Plusieurs services se sont ainsi développés sur la base du partage actif d’informations par les utilisateurs (crowdsourcing), comme le désormais historique Foursquare, une application où les utilisateurs recréent un guide partagé et qualifié des différents lieux de la ville, ou encore Strava, une application issue du quantified self sur laquelle les cyclistes partagent leurs itinéraires (et dont les données sont maintenant rachetées par les collectivités à des fins d’aménagement urbain). Dans un autre domaine, Open Street Map reste l’un des exemples les plus emblématiques de base de données créée par le monde associatif et par des contributeurs bénévoles. Initié en 2004 à Londres, cet outil de cartographie collaborative compte plus de 3 millions de contributeurs. Il s’est imposé en référence et en concurrent des systèmes de cartographie d’entreprises comme Google ou Microsoft. Les fonds de cartes Open Street Map sont utilisés par de nombreuses applications et services de cartographie.

D’autres initiatives associatives permettent de produire de la donnée citoyenne, comme le collectif Citoyens Capteurs, qui entend diffuser des capteurs de pollution open source afin de permettre à chacun de mesurer la pollution de l’air.

Enfin, certaines applications sont développées à la demande des municipalités elles-mêmes, comme Fix My Street (« Dans ma rue » à Paris), grâce auxquelles les habitants peuvent signaler à la municipalité les bugs de la ville, tels que des trous dans la chaussée.

Dans la foulée de ces initiatives, un nouveau mouvement est dorénavant porté par certaines collectivités pour promouvoir une smart city humaine, habitée par des smart citizens auxquels des moyens sont donnés pour qu’ils gardent le contrôle (empowerment). Cette mouvance comprend la senseable city de Carlo Ratti (MIT), moins technologique et plus sensible. Elle s’appuie sur des politiques d’open data, de concertation citoyenne au moyen d’outils numériques, et la promotion de budgets participatifs.

Les industriels de la donnée ou la revanche de la technologie

Un troisième type d’acteurs émerge depuis 2015. Si les opérateurs top down de la smart city, intervenaient dans la gestion de données urbaines, les civic hackers dans la production et le partage de celles-ci, les industriels de la donnée incarnent quant à eux un troisième angle d’attaque, plus transversal. C’est fort de leurs propres données, de leur capacité à opérer techniquement et d’une forme de légitimité liée à la convocation de la multitude qu’ils entendent s’imposer aux villes.

Parmi ces nouveaux entrants dans le marché de la ville, on retrouve Alphabet (holding créée en 2015 pour réunir les sociétés précédemment détenues par Google), qui avait racheté l’application de GPS collaboratif Waze dès 2013, avant de lancer en juin 2015 son projet Sidewalk Labs, dédié spécifiquement à la ville. Comme nous le décrivons plus loin, ce dernier propose déjà un « tableau de bord urbain », un outil de visualisation et de gestions des données urbaines. On retrouve également Facebook dans cette catégorie, avec le Safety Check. Ces plateformes sont en mesure de pousser du service au public ou aux collectivités, gracieusement, via des applications mobiles déjà présentes dans nos smartphones, ou en poussant des services déjà dans leur catalogue, par exemple Google Maps.

Les acteurs de l’économie collaborative eux aussi influent sur la ville. Le développement fulgurant de Uber avait déjà ébranlé la régulation du marché des taxis et VTC*, il a également produit un nouveau type de service, et des données associées. Des données qui sont maintenant au cœur des relations de pouvoir entre les collectivités et la licorne.

À sa manière Airbnb dessine et transforme, voire selon certains déforme structurellement la ville. C’est toute la régulation du marché de l’hôtellerie et les politiques de logement qui sont ébranlés par le succès de Airbnb, qui transforme les centres-villes en villages vacances, où la location des logements à la nuitée contribue à renchérir le prix de l’immobilier, à repousser encore les classes moyennes et populaires.

L’acteur public se retrouve face à des pourvoyeurs de services au public, à grande échelle, sans avoir au préalable de relation avec eux, sans négociation ni contrat. Ces services investissent le champ urbain avec leurs propres modèles économiques, qui transforment en profondeur la ville elle-même. Comme nous le soulignons dans la partie 2, ces industriels de la donnée représentent un nouveau défi pour les aménageurs urbains.

Quelle privacy dans la smart city ?

Données personnelles, les impensées de la smart city

Les publications, études, travaux de recherches et autres think tanks sont légions à s’intéresser à la smart city, très bien cotée à l’indice Google : plus de 40000 références dans Google Scholar, 16 millions sur le moteur de recherche, un million sur l’actualité, et une courbe de tendance croissante depuis dix ans. Pourtant, la protection des données personnelles reste le parent pauvre de ces travaux.

L’individu reste aujourd’hui, comme dans la conception première de la smart city 1.0, un problème à régler, ou au mieux, pour certains promoteurs d’une ville participative et contributive, comme un smartphone ambulant dont les données seraient essentielles à la bonne conduite de la ville.

Cependant, les individus forts de leurs droits et libertés sont ceux par qui et pour qui la ville continue à se développer. Alors, le sujet de la protection des droits et de la vie privée devient une sorte de passage obligé : les promoteurs de la smart city en parlent, affirment cette impérieuse nécessité, mais ne savent ou ne veulent l’orchestrer réellement avec les discours traditionnels. Le sujet de la vie privée devient une sorte de « caveat » qu’il faut évoquer pour mieux passer à autre chose, comme dans le dossier « The rise of the smart city » du Wall Street journal d’avril 2017: le sujet des inquiétudes concernant la vie privée ouvre le 5ème paragraphe du dossier, avant que le 6ème paragraphe ne referme définitivement ce sujet épineux…

Des enjeux de vie privée intensifiés par la logique de ville intelligente

Dans un article de 201619, Rob Kitchin, chercheur à la Maynooth University et spécialiste de la smart city, synthétise les enjeux de la protection de la vie privée et de la sécurité des données dans les villes dites intelligentes. Kitchin expose une série de six enjeux relatifs à la vie privée dans les smart cities :

- Intensification de la datafication : les technologies mises en œuvre captent des données personnelles dont le volume, la gamme et la granularité sont toujours plus élevés, des données qui approchent l’exhaustivité, qui circulent d’une plateforme à l’autre, d’un service à l’autre, et dont la collecte est potentiellement continue.

- Risques croissants d’inférences liées aux modèles prédictifs : les modèles prédictifs peuvent parfois être utilisés pour inférer l’appartenance à des groupes sociaux, des opinions politiques ou religieuses. Des inférences qui, dans certains pays, peuvent mettre les individus en danger, qui peuvent également se révéler fausses, et avoir donc des conséquences pour les individus, par exemple avec les algorithmes prédictifs de crimes, dont une étude de Propublica a démontré qu’ils renforcent les préjugés et stigmatisent certains segments de la population.

- Anonymisation insuffisante permettant la ré- identification : les données pseudonymisées permettent encore l’identification des personnes. L’auteur souligne à juste titre que le terme « anonymisé » souvent utilisé par les entreprises tient de l’oxymore dès lors que celles-ci ne recourent en réalité qu’à la pseudonymisation. Or après anonymisation, il ne doit plus être possible d’identifier la personne.

- Opacité et automatisation des systèmes créant de l’obfuscation* et de la perte du contrôle sur les données : le grand nombre de systèmes, de dispositifs et d’acteurs privés ou publics opérant dans la ville, ainsi que les multiples transferts de données entre chacun d’eux, rend le consentement, le contrôle et la sécurité des données très complexes, dans un système d’autant plus opaque que la collecte des données est le plus souvent automatisée.

- Données partagées et réutilisées pour des usages et des finalités inattendues et imprévisibles : ces données peuvent être notamment agrégées, pseudonymisées, puis revendues pour des usages tiers (à l’image des données de Strava Metro21). Ces données peuvent également avoir un impact direct ou indirect sur la vie des personnes, notamment dans le cas des données vendues à des data brokers (courtiers en données) à des fins de profilage marketing, ou dans leur usage par des algorithmes (i.e : prédiction du crime), menant à une forme de « data déterminisme », ou, selon les termes d’Antoinette Rouvroy, de gouvernementalité algorithmique.

- Mécanismes d’information et de consentement vides de sens ou absents : ces deux notions, pierres angulaires de la protection des données personnelles, sont particulièrement affaiblies dans les technologies de la smart city. Le volume et la diversité des données collectées rend très compliqué le contrôle de leurs données par les individus, même pour les plus proactifs : lire et comprendre les conditions générales d’utilisation de chacun des services serait trop compliqué et chronophage.

Sur ce dernier point soulevé par Rob Kitchin, s’ils constituent l’un des enjeux de la numérisation des villes, le respect du droit à l’information des personnes concernées et l’obtention du consentement (sauf s’il existe un autre fondement légal qui justifie le traitement) restent des obligations juridiques dès lors qu’il y a bel et bien des données personnelles.

L’enjeu pour les porteurs de projet réside dans leur capacité à mettre en œuvre des services respectueux des droits des personnes, quelle que soit la complexité des systèmes. D’où l’intérêt pour les porteurs de projets d’effectuer une analyse d’impact (Privacy Impact Assessment), dès lors que la mise en œuvre du service engendre un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques (article 27 du RGPD).

Un terrain de jeu idéal pour les menaces "cyber"

Colosse aux pieds d’argile, le rêve de la smart city porte en lui les germes de sa propre faiblesse. Si ces villes permettent de proposer des fonctionnalités plus nombreuses que la simple somme des parties ou des systèmes qui les composent, il en va de même pour les vulnérabilités auxquelles elles sont exposées. En termes de cybersécurité, on parle de très grande « surface d’attaque », les systèmes tout intégrés vont devenir vulnérables à des failles de sécurité qui auront un effet sur l’ensemble de la structure.

Parmi les exemples concrets de risques, on retrouve par exemple le déni de service (DoS) informatique, qui provoquerait l’arrêt des téléservices, et physique (assignation simultanée d’un grand nombre de personnes), le blackout (arrêt des services urbains, par exemple éclairage public, système de caméras de vidéoprotection), les fausses alertes (secousse sismique, inondation), la dissémination d’informations, etc. Le mode de fonctionnement intrinsèque de la ville, à savoir 24/7, demande d’assurer la continuité de service (no shut down). Ce qui rend les déploiements technologiques inédits, sans phase de test à proprement parler. La maintenance des smart cities présente donc des enjeux cruciaux.

En 2015 en France, l’ANSSI a traité vingt attaques majeures de niveau stratégique contre la France. Aux Etats-Unis, le nombre d’attaques sur des infrastructures « critiques » est passé de 200 en 2012 à 300 en 2015, un nombre encore relativement peu élevé, mais un risque réellement présent, tant pour la protection de systèmes qui ont à traiter des données personnelles que pour la protection des infrastructures et des personnes. En 2013, des hackers avaient tenté de prendre le contrôle d’un barrage près de New-York...

Dans une vision prospective, c’est le hacking des intelligences artificielles qu’il faudra peut-être craindre, des chercheurs ont démontré que les algorithmes de machine learning peuvent être manipulés en exploitant leur propension à cibler des modèles (patterns) dans les données : en leur envoyant de fausses informations, les algorithmes construisent des modèles erronés. On peut par exemple de tromper un véhicule autonome avec des panneaux d’affichages, ou des assistants à reconnaissance vocale par des signaux inaudibles pour l’oreille humaine. L’algorithme n’est pas encore suffisamment intelligent pour repérer que l’on cherche à le tromper. Pour Patrick McDaniel, professeur à l’université de Pennsylvanie, « le risque est réel [...] les systèmes de machine learning opèrent sur tous types de fonctions pour lesquels des personnes pourraient financer des attaques ».